IBS・便秘外来

- 診療内容

- 受診案内

- 診療科からのお知らせ

- 医師紹介

- 小児排便障害

- 過敏性腸症候群

- 慢性便秘症

- 苦痛の少ない大腸検査

- 機能性腹部膨満

(ガス含む) - ねじれ腸・落下腸

- 刊行物

- 特殊検査

セリアック病・乳糖不耐

過敏性腸症候群には4つの病態があり、重症例では重複が起こります。

画像を用い、病態と治療目標をご理解・ご納得頂いた上で診療を行います

過敏性腸症候群 (IBS)

読売新聞医療ルネサンス12/19で紹介されました。

「過敏性腸症候群<2>思春期の発症 不登校に」

腹痛のあまり不登校になってしまったお子さんの回復過程が紹介されました。

冬季小児特別外来を行います

学校生活に不安のある方、

受験や進学に不安のある方、

遠方で受診が難しかった方のご受診をお待ちしております。

(通院が難しい方には近隣かかりつけ医療機関への紹介状と症状変化時の対応マニュアルを

お渡しします。)

過敏性腸症候群で悩まれている方へ

過敏性腸症候群とは:

これまで過敏性腸症候群 (IBS) は特に心理的緊張 (試験や電車への乗車など) によって下痢・腹痛などの症状増悪を起こすことで知られる心療内科疾患の一つとされてきました。

IBSは医学的には反復する腹痛が排便と便形状の変化に伴う「機能性胃腸障害」の一つで国際的な診断基準Rome IVでは以下のように定義されます。

RomeIV 診断基準 (2016)

繰り返す腹痛が最近3カ月の中で、平均して1週間につき少なくとも1日以上

下記の2項目以上の特徴を示す。

1)排便に関連する。

2)排便頻度の変化に関連する。

3)便形状(外観)の変化に関連する。

※少なくとも診断の6カ月以上前に症状が出現し、最近3カ月間は基準を満たす必要がある。

中島淳,鳥居明,福土審:Medicina53(9)1308-1315,2016

IBSの病態は脳腸相関異常・消化管運動異常・知覚過敏とされてこれまで研究が進んできましたが、上記のRomeIV基準をみていただくと、その病態に重要であるはずの「心理的緊張」や「ストレス」の記載が全くないのに気付かれるかと思います。 つまり現時点では症状のきっかけとなるはずの「心理的緊張」や「ストレス」のあるなしにかかわらず、IBSが診断されているのです。

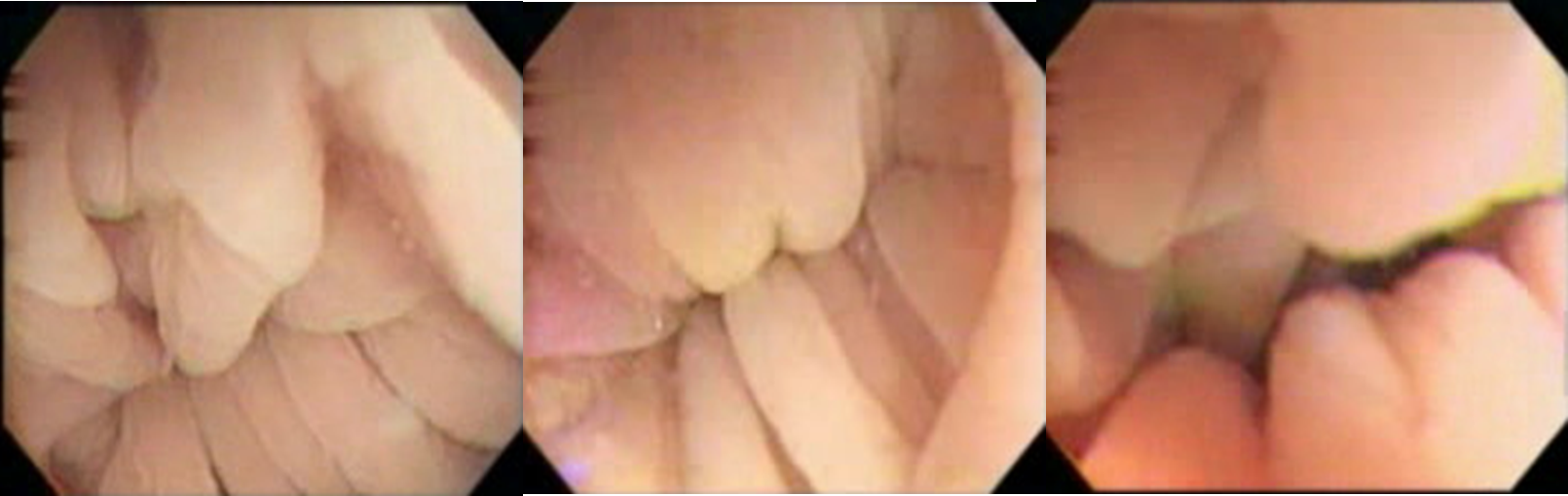

実は大腸内視鏡で見えているIBS:

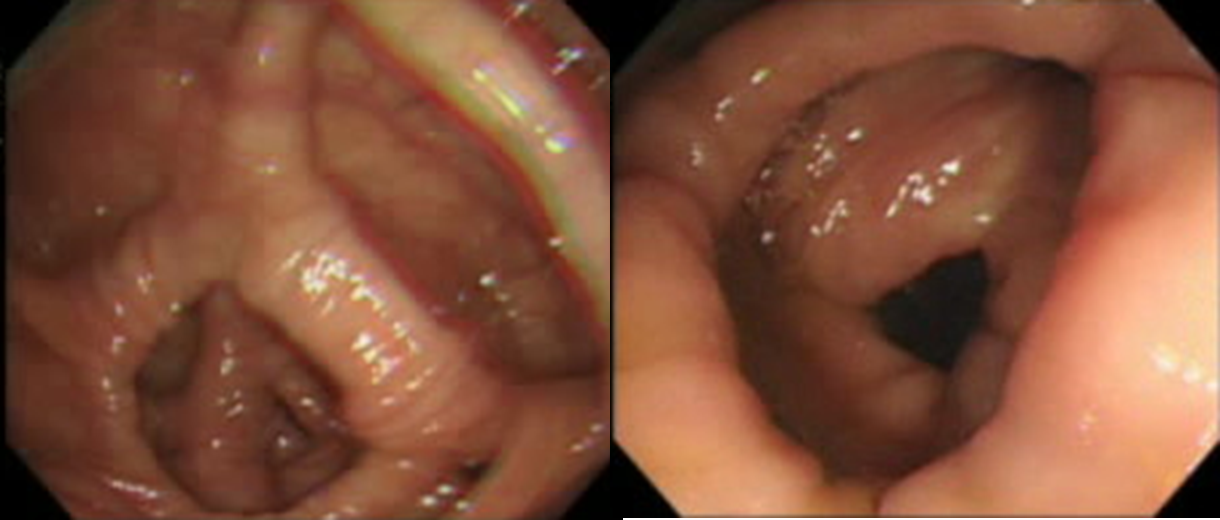

無麻酔大腸内視鏡(大腸鏡)挿入法「浸水法」検査で見えるIBS症状

IBS患者に無麻酔大腸内視鏡(大腸鏡)挿入法「浸水法」で鎮痙剤のみで検査を施行すると、

1.症状のきっかけ「心理的緊張」「ストレス」を自覚する方に「鎮痙剤無効の腸管運動異常」が見られる 下痢型:強い蠕動 便秘型:竹の節様の分節運動

下痢型:強い蠕動

下痢型:強い蠕動  便秘型:竹の節様の分節運動

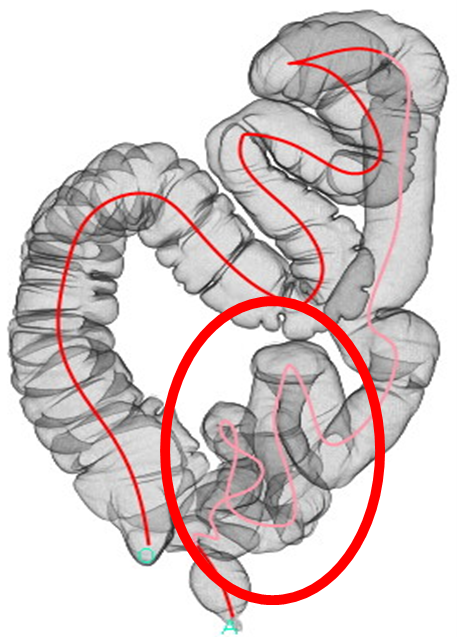

便秘型:竹の節様の分節運動 2. 症状のきっかけ「心理的緊張」「ストレス」を自覚しない方に内視鏡検査が困難な「腸管形態異常」が高頻度に見いだされる。

下痢:S状結腸は高度にねじれ、折りたたまれ便秘と下痢を繰り返す(逆説的下痢)

下痢:S状結腸は高度にねじれ、折りたたまれ便秘と下痢を繰り返す(逆説的下痢) 大腸内視鏡から見えるIBSのメカニズム:

症状の契機に「心理的緊張」や「ストレス」を自覚する方に「大腸検査自体のストレス」がIBSの腹部症状の再現である「鎮痙剤無効の腸管運動異常」を引き起こす

⇒腸管運動異常型

症状の契機に「心理的緊張」や「ストレス」がない方には腸管運動異常は観察されず、ねじれ腸や落下腸など「腸管形態異常」が高頻度で観察され、内視鏡を入れにくい・痛みが強いと同様に便通障害と排便時の疼痛を引き起こす

⇒腸管形態異常型

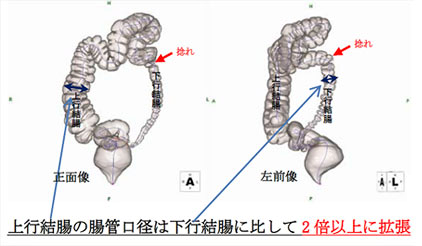

腸管形態異常型IBSで下痢型や混合型で下痢症状を有する方は腸の捻れの口側が拡張していることもわかりました (JDDW2011発表)。

腸管の拡張と下痢症状は「便を緩くすることで通過障害をしのぐ」大腸自体の防御反応ではないかと考えております。 (これはS状結腸軸捻転症や腸閉塞の前にも観察される現象です)

CTC画像 : 下行結腸の捻じれ症

CTC画像 : 下行結腸の捻じれ症

例:

大腸内視鏡やCTCからIBSの病態として「腸管運動異常型」と「腸管形態異常型」の2つがみえるのです。

大腸内視鏡では見えないIBS:腹部X線では見える

内視鏡で腫瘍や炎症がないのに加えて、腸の運動や形にも問題がないけれど「食事をすると下痢をして、食事をしないと下痢をしない」IBSがあることがわかりました。

食事をすると胆嚢から十二指腸に分泌される胆汁の一成分、胆汁酸は水分を分泌し大腸を動かす「体内下剤」なのですが、大腸に多く届いてしまう体質の方が欧米では約1%います。

下痢型IBSの欧米では約3割(当院でも約3割)の方が相当し、その症状は「食事内容に関わらず食べると下痢、食事を抜くと下痢しない」です。内視鏡では異常がありませんが、腹部X線では下剤を大量に飲んだ後のように便もガスもほとんどない空っぽの状態となります。

慢性膵炎など消化酵素の分泌量が減ると脂質の消化吸収不良では下痢やガスなどの症状が出ます。

近年話題のFODMAPS(発酵性糖質)の消化吸収不良でも下痢とガス症状が出ます。

脂質・発酵性糖質の消化吸収不良で消化不良下痢・発酵性下痢を起こすとガスを発生し、腹部X線で小腸・大腸内に大量のガスを認めます。

腹部X線で見えるIBSのメカニズム:

症状が出る条件として「食事内容に関わらず食べると下痢、食事を抜くと下痢しない」、腹部X線で便やガスがほとんど見いだせないの胆汁酸が大腸に多く届く体質、高脂血症がある場合は胆汁酸吸着薬(※高コレステロール血症の適応)が下痢症状を抑制する

⇒胆汁性下痢症

• 食事内容、脂質が多い食事や高FODMAP食(乳製品や小麦製品など)で下痢やガスが悪化し、該当の食事制限で症状が改善するもの

⇒消化吸収不良

腹部X線からは食事関連の病態である「胆汁性下痢症」「消化吸収不良」がみえるのです。

腹部X線と問診によるIBSのメカニズムの推測:

● 大腸の痙攣が起きていれば腹部X線で見ることができますし、ストレス関連「腸管運動異常型」かどうかは問診でわかります。

● 大腸の形は腹部X線で便やガス像から推測することができます。「腸管形態異常型」の症状は問診でもわかります。

● 上記の通り「胆汁性下痢症」・「消化吸収不良」は腹部X線と問診でわかります。

すなわち腹部X線と問診でIBSの病態を推測することができるのです

消化不良下痢・発酵性下痢のさらなる検査:乳糖負荷検査(自費診療)

原理的には上記の通り腹部X線で発酵しているガスは見えるはずですが、そのガスが呑み込んだものなのか、腸内で発酵したかまではわかりません。

水素ガスは腸内の発酵から飲み産生されるので、呼気中の水素濃度上昇は腸内発酵を示します。

発酵性下痢、FODMAPの代表的な食品として「乳糖」を摂取する前後の呼気中水素濃度と併せて腹部X線を撮影することで、腸内のガス増加とその成分が発酵によるものかを推測します。

セリアック病の検査:抗組織トランスグルタミナーゼ抗体、HLA-DQ(自費診療)

下痢型IBSと類似の症状を起こし、見逃される可能性があるのがセリアック病です。

麦の成分のグルテンに対する「遺伝性」自己免疫疾患で日本では多くはないとされ、保険適応がないことから検査自体も行えません。

放置されると栄養障害から体の不調をきたすこともあり、セリアック病か否かを知ることに意味があります。

抗組織トランスグルタミナーゼ抗体で診断が付くのですが、グルテン制限を1年以上行うと陰性化してしまいます。

ヒト白血球抗原HLAのタイプを調べることでグルテンを摂ることでセリアック病になりやすいかを知ることができます。

今回、セリアック病であるかどうかを知り、正しい対処を行うために抗組織トランスグルタミナーゼ抗体、HLA-DQの自費検査を行います。

セリアック病は小腸粘膜障害から消化不良下痢を起こすため、腸内発酵からガスが発生することが多いことから腹部X線と呼気中の水素濃度の測定も併せて行います。